身分証明書を取得する時の注意点

建設業や宅建業などの許認可申請をする際に、添付資料として提出する公的証明書にはいくつかの種類があります。その公的証明書について、大きく分けると以下の二つに分類できるかと思います。

申請書に添付する公的証明書の種類

①法人に関する証明書類(「履歴事項全部証明書」や「各納税証明書」)

②個人に関する証明書(「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」や「住民票」)

①の法人に関する証明書は、法人の概要や財産的要件を確認する目的で、②は個人事業主や会社の役員、個人が、各法令に定められた欠格要件に該当しないことを証明するために、それぞれ提出します。 これらの証明書は、取得方法や請求先の窓口が異なるため、時間と手間暇がかかるため、私たち行政書士事務所が代行取得することも少なくありません。

今回はその中でも、②の1つである「身分証明書」について、事例を元に注意点などお伝えします。

【建設業許可等における身分証明書が証明するものとは】

建設業や古物商などの許認可申請で提出が求められている身分証明書ですが、一般的な身分証明書としての運転免許証やマイナンバーカードなどを想定され方が多いと思われます。しかし、許認可手続きで必要となる身分証明書とは、ご自身の本籍地がある市区町村の役所(役場)で請求し、取得するもので、コンビニ交付サービスの対象外となっていますのでご注意ください。

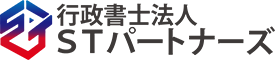

そして、身分証明書の内容ですが、対象となる個人について、次の3項目を証明するものとなります。

身分証明書が証明する項目

①禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

禁治産とは精神上の障害等によって判断能力がないこと、準禁治産とは心神耗弱者や浪費者の通知を受け判断能力が不十分な者で、一定の法律行為や財産を治めることを禁じられた者などを意味します(現在は成年後見制度へ置き換わり廃止)。

②後見の登記の通知を受けていないこと

後見の登記の通知とは、成年被後見人として登記されているかを意味しており、①の禁治産・準禁治産と同等の意味で、それにより保護機関として成年後見人を立てている場合となります。

③破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない

破産宣告・破産手続き開始通知とは、裁判所で破産手続きが行われ破産者の開始決定通知を受け取っている者かどうかということです。

身分証明書に記載されている上記3項目をもって、建設業許可等の欠格事由に該当しないことが担保されることになります。

【自治体ごとに違う申請フォーマット】

身分証明書を取得するためには、各自治体に対して申請書を提出して発行してもらう必要があります。しかし、この申請書の記入様式(フォーマット)は全国的に統一されているわけでなく、各自治体によって様式や記入項目にも違いがあります。多くの自治体では通常、戸籍等交付申請書の様式に「身分証明書」の項目も記載されているので、その該当欄にチェックを入れて申請することで、身分証明書が発行されます。

【証明事項と交付手数料の違いに要注意!】

なお、一部の自治体では証明事項のチェック欄に注意が必要な場合があります。当事務所で把握している自治体を挙げると、大阪市、東大阪市、芦屋市などが該当します。

先日、建設業の新規許可申請をご依頼いただいた会社の役員さん本籍地が大阪市だったのですが、ホームページからダウンロードできる申請書を確認すると、身分証明書という表記はありませんでした。身分証明書は「その他の証明」として、証明に必要な項目をチェックするという方式になっていて、「その他の証明」欄にも「破産」と「成年被後見」の2項目が記載されていました。

「破産」と「成年被後見」のどちらか1項目だけでは、建設業許可申請に必要な身分証明書には該当しないため、もう一方の項目に関する証明書を改めて取得する必要があります。

なお、多くの自治体では身分証明書1通に対して交付手数料を支払いますが、大阪市などでは2項目それぞれに対して交付手数料がかかることも特徴です。 芦屋市の事例もご紹介すると、請求欄が「身分証明書」とはなっていますが、項目として「禁治産、準金治産者でない証明・後見の登録を受けていない証明」と、「破産宣告の通知を受けていない証明」の2つにチェックを入れる必要があります。そして、大阪市と同様、2項目それぞれに交付手数料がかかります。

身分証明書の申請書記入欄の例

| 例1:一般的な申請書記入欄(例は墨田区) |

✅身分証明書300円 |

| 例2:大阪市(R7年4月時点) |

| ✅破産300円 ✅成年被後見300円  |

| 例3:芦屋市(R7年4月時点) |

| ✅禁治産、準金治産者でない証明・後見の登録を受けていない証明300円 ✅破産宣告の通知を受けていない証明300円  |

当事務所では、お客様から委任状をいただくことで身分証明書を代行取得していますが、ご自身で取得される場合はいくつか注意する点があります。必ずご自身の本籍地がある自治体にご確認ください。

注意点

・自治体によって申請フォーマットが違う

・自治体によって交付手数料の金額が違う

・窓口受け取り・郵送請求など請求方法よって交付手数料が異なる自治体がある

・コンビニ交付取得には対応していない(窓口または郵送での交付のみ)

当事務所では忙しいお客様に代わり、申請に必要な公的証明書の代行取得が可能です。許認可の申請に際して、取得先や取得方法が分からないなど、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談、ご依頼ください。

建設業許可 専用ページはこちら

↓下記ボタンをクリック↓