『運送業許可』の取得をお考えの運送業者様へ

当事務所では、申請準備から許可取得・運行開始、巡回指導まで取り扱っております。まずはお気軽にご相談ください。

取り扱い業務一覧

| 一般貨物自動車運送事業 | 貨物利用運送事業 | 一般乗用旅客自動車運送事業 |

| 一般乗合旅客自動車運送事業 | 特定旅客自動車運送事業 | レンタカー・特殊車両通行許可 |

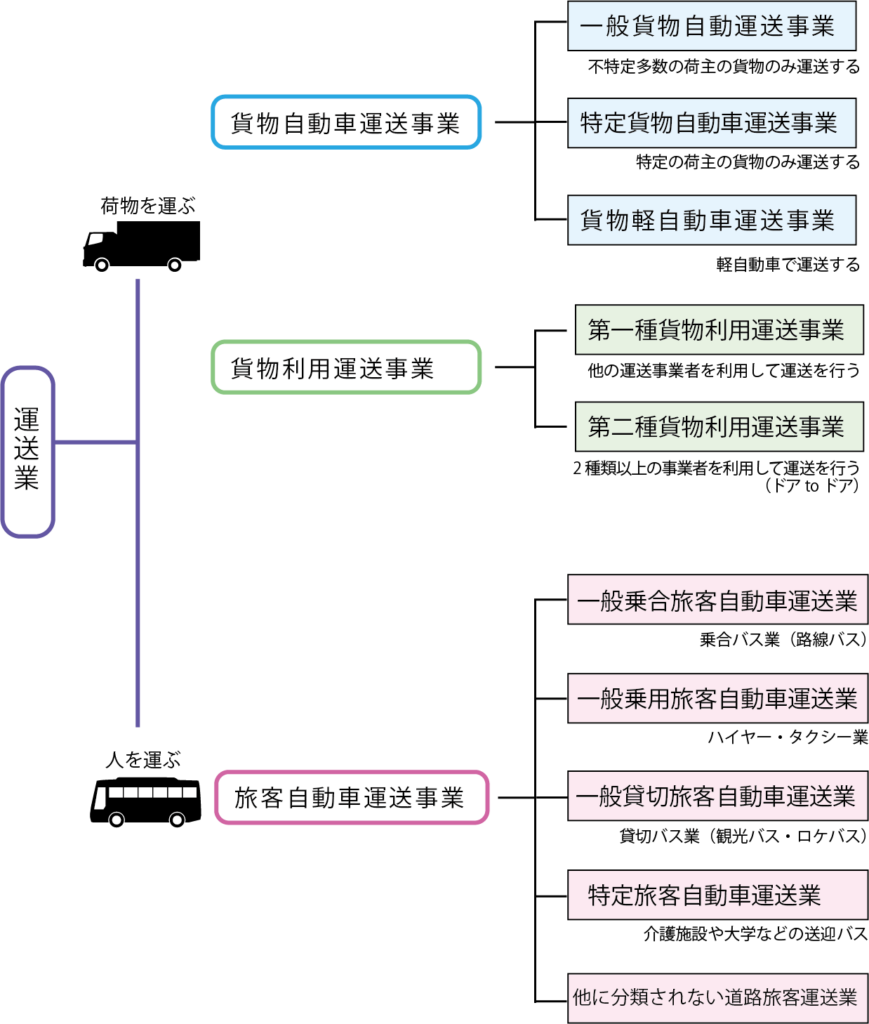

運送業許可の全体像と分類

運送業は、荷物を運ぶか、人を運ぶかで大きく分けられます。その中で「運送業許可」が必要なのは「他人から運賃もらう」場合となります。

「貨物自動車運送事業」とは

トラックやトレーラー等を使用して荷物を運ぶ事業を一般に「運送業」と言います。「貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車等を使用して行う事業のことです。貨物自動車運送事業法という法律で「一般貨物自動運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています。

これらの事業を始めるには、事業開始前に、国土交通大臣又は営業所を管轄する運輸支局への申請、届出が必要です。

①一般貨物自動車運送事業 | 1、他人の需要に応じ 2、有償で 3、自動車(三輪以上の軽自動車及二輪の自動車を除く)を使用し、 貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。 つまり、他人から依頼を受けてトラックで貨物を運び、運賃をもらう事業です。運ぶものは、食品・衣料品・建築資材・車の部品・日用品・書籍・精密機器など生活する上で全てのものといえます。 ※人を運ぶ場合は、旅客自動車運送事業として、別の法律で規制されます(但し霊柩車は貨物運送事業となります)。 |

②特定貨物自動車運送事業 | 1、特定の他人の需要に応じ 2、有償で 3、自動車(三輪以上の軽自動車及二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業 |

③貨物軽自動車運送事業 | 軽貨物自動車を使用した貨物を運ぶ運送事業のこと |

緑ナンバーと白ナンバーの違い

緑ナンバー | 荷物の輸送を専門に行う事業者が運行する営業用トラックのこと。 荷主から荷物を預かり、それを目的地まで運送して報酬として運賃を受け取る事業に使用するトラック |

白ナンバー | 自分の会社の荷物を運ぶ自家用トラックのこと。 荷物を運ぶことにより運賃を収受することは禁止されています。 自社製品を各営業所などに運ぶ際に使うトラック |

「貨物自動車運送事業」許可に必要な5つの要件

許可に必要な要件は、大きく分けて「場所」「資金」「人」「車両」「法令試験」の5つです。

| ①場所 | ②賃金 | ③人 | ④車両 | ⑤法令試験 |

|---|---|---|---|---|

| 営業所 | 準備資金 | 運行管理者 | 最低トラック5台 | 役員の試験合格 |

| 休憩所 | 運営資金 | 整備管理者 | ||

| 睡眠施設 | 残高証明書 | 運転手 | ||

| 車庫 | ||||

| 保管施設※ |

①場所的要件

運送業を始めるにあたり必要な施設(営業所、休憩・睡眠施設、車庫、場合によっては保管施設)に関して定められたもの。これらの施設が都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法等に抵触していないことが条件。

車庫出入口の前面道路の幅も、車両制限令に照らし合わせる必要があり、この他にも細かな決まりがあります。

営業所の要件 | ①使用権限があること | ・自己所有の場合は「建物の謄本」 ・共有所有の場合は「所有者全員の使用承諾書」 ・賃貸の場合は利用可能か書かれた「賃貸借契約書」※契約自動更新 |

| ②農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触していないこと | ・地目が田・畑の場合は「農地転用手続き」が必要(宅地に可能か判断基準が自治体によって異なる) ・市街化調整区域の場合は「開発許可」が必要 ・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高住居専用地域、第二種中高住居専用地域(※床面積が1500㎡以下で2階以下なら可)では原則として運送業の営業所は設置できない ・第二種中高住居専用地域も | |

| ③営業所の面積 | 数字の規定はない(事務机、椅子、棚をおける程度の面積が必要) |

休憩・睡眠施設の要件 | 営業所・車庫に併設 ・事務スペースと分ける(同室の場合はパーティション) ・睡眠を必要とする場合、一人当たり2.5㎡以上の広さを確保 ・睡眠が不要な業務体系はソファ程度でも良い ・農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触していないことは営業要件と同じ |

車庫の要件 | ①農地法、都市計画法、建築基準法等 | ・市街化調整地区でも可能 ・農地は農地転用許可が必要(許可には時間と手間がかかる場合が多い) |

| ②営業所との距離 | ・直線距離で10km以内(東京23区と横浜市は20km以内) | |

| ③車庫の面積 | ・使用する車両全てが駐車できる面積が必要 ・車両と車庫の境界、車両間の間隔が50cm以上を確保 ・普通車_28㎡ 小型車_11㎡ けん引車_27㎡ 被けん引車_36㎡ ・面積が足りてない場合は「配置図」を提出 | |

| ④車庫の前面道路 | ・車両制限令に基づき、「幅員証明」の提出(道路の管理都道府県で取得 国道は不要) ・道路幅員が6.5m以上 ・6m道路の場合は道路幅員なのか有効車道路幅員なのかで判断(各自治体によって違う) |

②資金的要件

業務を開始するための資金は必須です。運送会社を経営する上での準備資金、運転資金を明確にし、事業計画にそった金額を算出しなければなりませんし、残高証明書の添付も必須です。

車両数、従業員数、営業所や車両の賃料によって、事業計画の資金額は変わります。車両も自己所有かリースかで900万円も場合もあれば2000万円の場合も。

一般貨物自動車運送事業営業許可申請書の「事業の開始に要する資金及び調達方法」に様式に記載しています。

必要資金 | 申請時と許可までの2回「残高証明書」で証明が必要 | 下記の1から11の合計金額以上 ①人件費 ②燃料費 ③油脂費 ④修繕費 ⑤車両費 ⑥設備購入・使用料 ⑦什器・備品費 ⑧保険料 ⑨施設賦課税 ⑩登録免許税(120,000円) ⑪その他(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等) |

| 自己資金の条件 | ・所要資金の全額以上の自己資金が申請日以降の許可日までの間、常時確保が必要 ・申請する運輸事業に関わる「預貯金」であること ・預貯金で足りない場合「流動資産(売掛金等)」も含めることができる ・預貯金額は申請日時点及び許可までの適宜の時点の「残高証明書」等の提出で確認 ・銀行口座が複数の場合は、全ての残高証明書が必要 ・流動資産額は申請日及び許可等までの適宜の時点の「見込み貸借対照表」等の提出で確認 ・残高証明や流動資産の証明で、2回目は、1回目の資金確保の確認なので、1回目を超える金額は認められない | |

| ※注意事項 ・複数口座の場合、1回目と2回目ともに同一の金融機関、口座の残高証明が必要 ・複数口座の場合、1回目と2回目とも各口座の残高の証明日を合わせる(発行日ではない) ・流動資産の場合、1回目と2回目とも同じ科目が自己資産になります ・2回目の提出を預貯金通帳の写しで行う場合、申請時点から全ての時点の金額を確認されます | ||

③人的要件

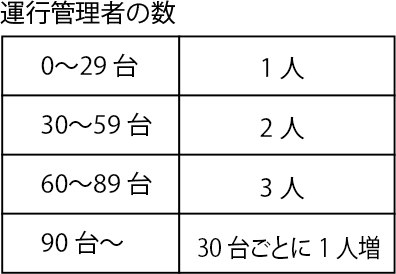

必要となる人員や資格について定められた許可要件です。「運行管理者」「整備管理者」などの資格保有者を用意する必要があります。さらに事業に使用する自動車の台数分の運転手を確保できているか、確保予定であるかどうかも必要になります。

| ①欠格事由に当てはまらないこと | 事業主及び役員全員が貨物自動車運送事業法5条の欠格事由に当てはまらないことが第一要件 | ・一年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者 ・一般貨物自動車運送事業の許可取り消しを受け、その取り消し日から5年を経過しない者 ・未成年者または成年被後見人 |

| ②運行管理者を確保すること | 車両台数に応じて運行管理者を置く必要がある(申請時に確保できなくても確保予定で申請できる) 【運行管理者とは】 ドライバーに指示を出す司令塔。 運転者の乗務割の作成や休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・睡眠健康状態の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の安全確保のための業務 【運行管理者の業務】 ・過労運転の防止 ・点呼の実施 ・運転者に対する指導監督 |  【運行管理補助者の選任】 運行管理者が休みの時に点呼の2/3を取ることや、運行管理者の業務の履行補助業務をする ・自動車事故対策機構の運行管理者基礎講習を修了している者 ・運行管理者資格者証の交付を受けている者 |

| ③整備管理者を確保すること | 運送業の許可を取るには。整備管理者を選出するのが条件(申請時に確保できなくても確保予定で申請できる) 選任した日から15日以内に、管轄する運輸支局へ届け出 【整備管理者とは】 自動車の整備や点検の実施、整備記録の管理、車庫の管理を行う 【整備管理者の付与する権限】 ・日常点検の実施方法を定める ・定期点検を実施 ・随時必要な点検を実施 ・点検の結果必要な整備を実施 ・自動車車庫を管理 ・点検及び整備等に関し、運転者、整備員等を指導・監督する ・点検及び整備に関する記録簿を管理 ・日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定 ・定期点検と整備の実施計画を定める | ・営業所に一人配置すれば、台数によっての人数に決まりはない。 ・運行管理者と兼任が可能 |

| ④必要人数の運転者を確保すること | ・最低でも5台以上の車両が必要なので、運転者も最低5人必要 (申請時に確保できなくても確保予定で申請できる) ・事業用自動者の自動車免許を持っていること ※日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるものを除く)は認められません |

| 【運行管理者になるには】 | ①運行管理者試験(国家試験)に合格すること 運行管理試験は年に2回(3月・8月)、以下の受験資格が必要です。 ・運行管理に関し、1年以上の実有経験を有する者 ・自動車事故対策機構等が行う基礎講習を受講した者 ②5年以上の実務経験および5回以上の自動車事故対策機構の講習を受講すること ・貨物事業者で運行管理に関し、5年以上の実務経験があること ・自動車事故対策機構等の基礎講習および一般講習を5回以上受講すること(1年に1回のカウントです) |

| 【整備管理者になるには】 | ①2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修を修了した者 ・設備の管理を行おうとする自動車(二輪自動車以外または二輪自動車の2種類)と同じ種類の点検もしくは整備に関する実務経験 ・設備の管理を行おうとする自動車と同じ種類の自動車の整備の管理に関する実務経験 ※二輪自動車の整備経験だけではトラック車両などの整備管理者にはなれない。 ※整備工場、特定給油等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(技術上の指導監督的な経験を含む) ※自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験 ※整備責任者として車両管理業務を行った経験 ②整備士の資格を有する者 1級、2級または3級の自動車整備士の資格を持つ者 |

④車両の要件

最低でもトラック5台の車両が必要。その車両の中には、申請者が使用権限を有するもの、又は確保予定のものでなければなりません。

| ①5台以上の車両を用意 | ・営業所毎に最低5両の事業用自動車が必要 ・トラクタとトレーラーはセットで1両 ※例外として、霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょの場合は、5 両以下でも可能。) |

| ②車両の使用権限の証明 | ・自己所有の場合は車検証 ・リース契約の場合はリース契約書(契約期間は1 年以上) ・導入前の車両(購入契約書、車両売渡承諾書等) |

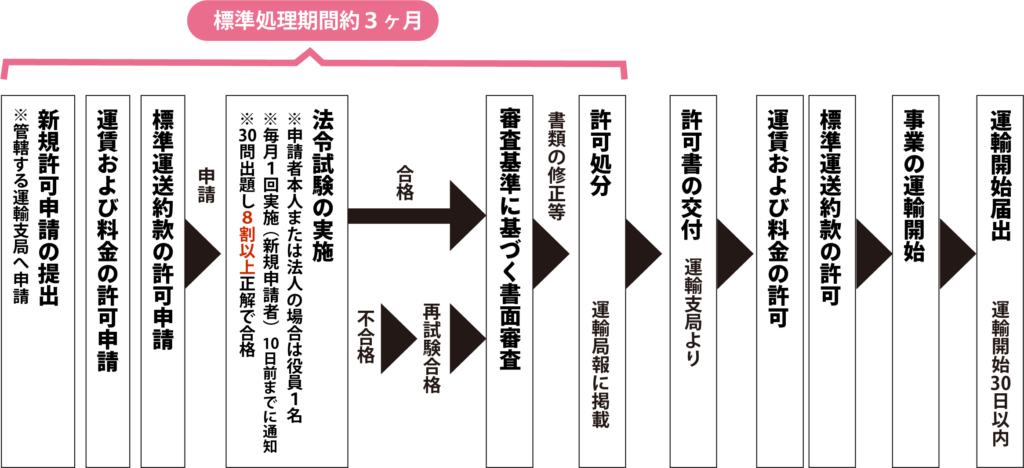

⑤法令試験

運輸支局に申請書を提出し、受理されるとその直後の奇数月に役員の「法令試験」が実施されます。申請会社の役員がその試験に合格しなければ、申請要件が整ったとしても申請書は取り下げになってしまいます(却下処分となる前に取り下げる必要があります)。

| ①受験者 | ・法人の場合→常勤役員のうち一人 ・個人→事業主 ※この試験は運行管理者試験とは異なりますので、運行管理者試験の合格とは別に、受験する必要があります。 |

| ②試験日 | ・申請書が運輸支局で受理後、試験日の2週間前に通知が郵送される ・試験は奇数月(1月受理→3月前半 2月受理→3月後半) |

| ③出題範囲 | ・貨物自動車運送事業法 ・貨物自動車運送事業法施行規則 ・貨物自動車運送事業輸送安全規則 ・貨物自動車運送事業報告規則 ・自動車事故報告規則 ・道路運送法 ・道路運送車両法 ・道路交通法 ・労働基準法 ・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 ・労働安全衛生法 ・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ・下請代金支払遅延等防止法 |

| ④試験概要 | ・50分間 ・30問中24問正解で合格 ・試験結果は一週間ほどで通知 |

| ⑤試験回数 | 1回失敗しても2回目受験可能(2回目は別の常勤役員でも受験可能) |

| 法令試験の条文集 国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/common/001315316.pdf |

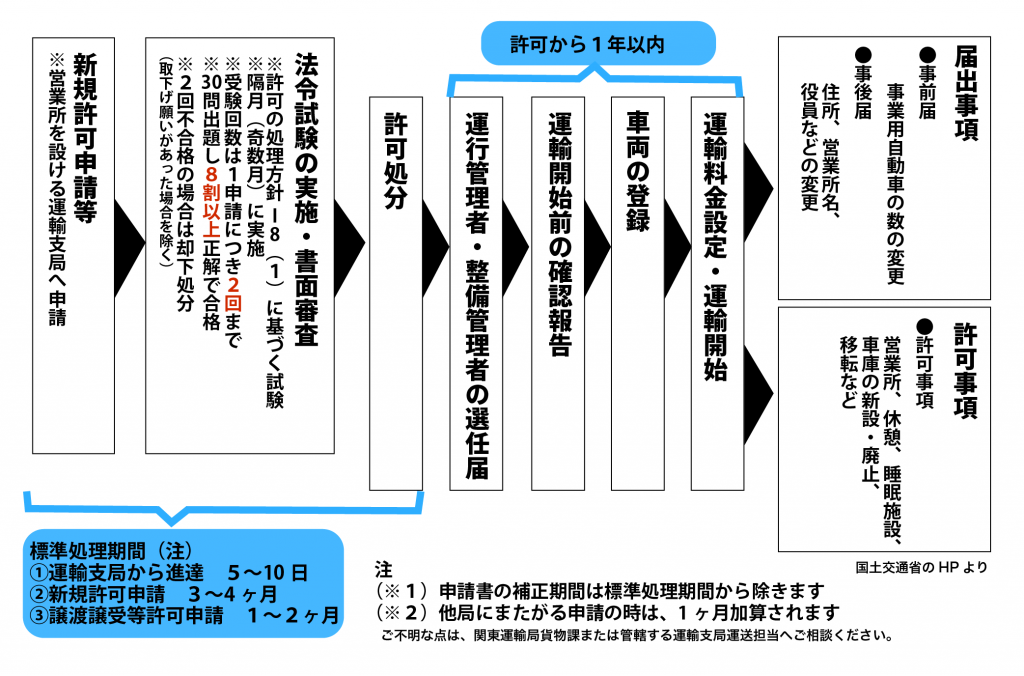

「貨物自動車運送事業」開始までの流れ

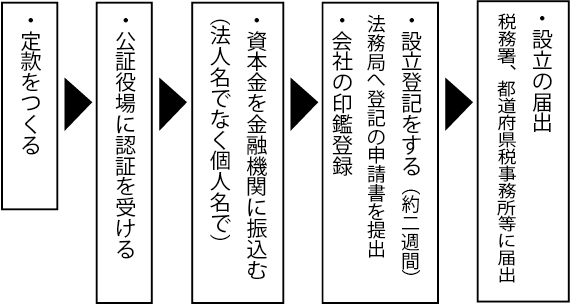

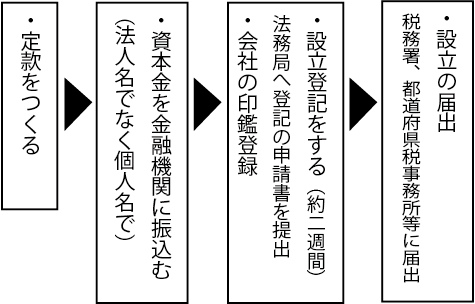

法人化について

一般貨物運送事業は個人、法人どちらでも許可取得は可能です。

個人事業の開設の手続きは、税務署等に開業届を提出するだけで、誰でも個人事業主になれます。

一方、法人は設立費用25万円のほか資本金の準備も必要で、廃業時も法務局での手続きのほか、官報掲載の手続きが必要になります。

取引先には法人が条件であったり、信用度などが違ってきます。法人設立でも主に「株式会社」か「合同会社」かに分かれますので条件をみてどちらが利便性で決めると良いでしょう。

| 株式会社 | ⚫︎一人でも設立できる ⚫︎設立費用25万円くらい ⚫︎公証役場で定款の認証が必要 ⚫︎役員の任期がある ⚫︎決算公告が必要 ⚫︎信頼度が高い |  |

| 合同会社 | ⚫︎一人でも設立できる ⚫︎設立費用6万円程度(登録免許税) ⚫︎公証役場での定款が不要 ⚫︎役員の任期がない ⚫︎決算公告が不要 ⚫︎小規模の事業向き ⚫︎認知度は低め ⚫︎出資比率によらず配当を自由に決定 |  |

許可取得から運輸開始までの日程と諸手続き

「貨物利用運送事業」とは

貨物運送取扱事業法(平成 2 年 12 月 1 日施行)を改正し、平成 15 年 4 月 1 日に貨物利用運送事業法が施行されました。

「貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、実運送事業者(自らの運送機関を利用し運送を行う者)の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業をいいます。つまり、自らは運送設備を持たずに、他の運送事業者に運送事業の部分を委託する事業方法のこと。

例えば、インターネット通販の通信販売会社で、消費者から商品の配送申し込みを受け、該当配送業務にかかる送料(運賃)を得た上で、運送会社(特定・一般貨物自動車運送事業者)を利用して、商品を配送する事業のことです。貨物利用運送事業者は、荷主との間で運送契約を結び、運送責任を負う必要があります。

この「貨物利用運送事業」は許可取得又は登録を行う必要があります。利用運送を行う営業所を管轄する運輸局へ必要書類を揃えて申請し、貨物利用運送事業許可(登録)を取得します。

「貨物利用運送事業」の種類

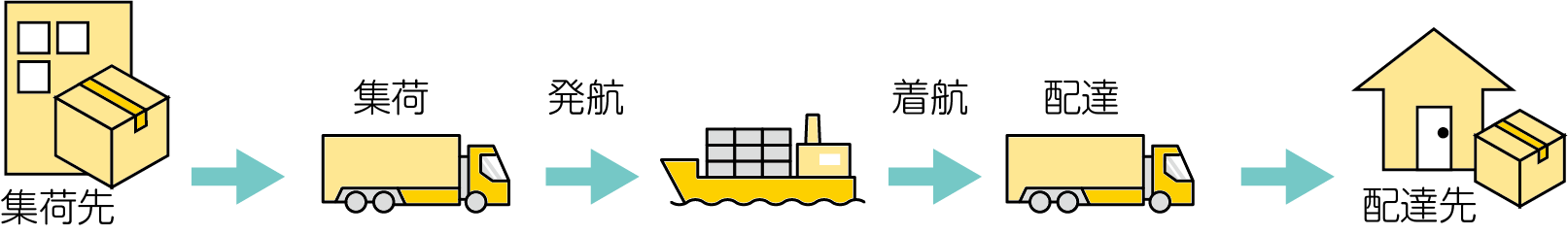

貨物利用運送業には第一種と第二種の2種類があります。第一種は運送手段が一種類のみ(トラックのみなど)で登録となり、

第二種は運送手段が複数(トラック+鉄道、トラック+飛行機など)となり許可が必要となります。

| ①第一種貨物利用運送事業 | 第一種は運送手段が一種類のみで輸送する事業 他人の需要に応じ有償で利用輸送を行う事業であり、第二種以外のもの  |

| ②第二種貨物利用運送事業 | 第二種は運送手段が複数で組み合わせて輸送する事業。ドアからドアへの一貫輸送サービスを行う 他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(貨物の集配)とを一貫して行う事業  |

「第一種貨物利用運送事業」を取得するには

第一種貨物利用運送事業の許可を取得するには、国土交通大臣の行う「登録」が必要となります。

「第一種貨物利用運送事業」の取得要件

①営業所・店舗・保管施設 | ・使用権原を有すること ・都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと →「宣誓書」の提出 ※保管施設を必要とする場合 使用権原のある保管施設を有していること及び当該保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと、当該保管施設の規模・構造設備が適切なものであること |

②財産的要件 | 純資産 300 万円以上 |

③経営主体・事業遂行能力 | ・欠格事由に該当しないこと(法第 6 条第1項第1号~第 5 号) →「宣誓書」の提出 ・利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務取扱契約が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるものと認められること |

「第一種貨物利用運送事業」の登録に必要な書類と費用

必要書類 | ・登録申請書 ・事業計画書 ・業務取扱契約書等(実運送事業者または貨物利用運用事業者との運送に関する契約書の写し) ・宣誓書(都市計画法等関係法令に抵触しないことを証明) ・宣誓書(営業所等の使用権原を有することを証明) ※保管体制を必要とする場合 ・保管施設の面積、構造、設備を記載した書類 ・宣誓書(使用権原を有していることを証明) <既存法人の場合> ・定款または寄付行為および登記簿の謄本 ・事業年度の賃貸借表 ・役員または社員の名簿および履歴書 <法人を設立する場合> ・定款または寄付行為の謄本 ・発起人、社員また設立者の名簿および履歴書 ・株式の引受けまたは出資の見込みを記載した書類 <個人の場合> ・財産に関する調査 ・戸籍抄本 ・履歴書 ・宣誓書(法第6条第一項第1〜5号のいずれも該当しない旨を証明) |

必要費用 | ・登録免許税 9万円 |

「貨物利用運送事業」開始までの流れ

各種確認を行い全ての書類が用意できたら国土交通省又は主たる営業所を管轄する地方運輸局へ提出します。

第一種で約2〜3ヶ月、第二種で約3〜4ヶ月間の審査を得て、登録または許可通知書が主たる営業所へ届きます。

登録通知書が届いて、運賃及び料金の設定後(又は変更)30 日以内に、運賃料金設定(変更)届出書を国土交通大臣又は主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければなりません。

許可後の定期報告書

貨物利用運送事業の登録又は許可を受けた事業者は、毎年1回、事業概況報告書と事業実績報告書を提出することが義務づけられています(法第55 条第1 項)。

| 提出期限 | 提出書類 | |

|---|---|---|

事業概況報告書 | 毎事業年度の経過後100 日以内 | 営業概況報告書及び貸借対照表等財務計算に関する諸表で構成 |

事業実績報告書 | 毎年7 月10 日まで | 1 年間(前年4 月~ 3 月)の貨物の取扱実績に関する報告書 |

「旅客自動車運送事業」とは

「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で旅客を運ぶ事業のことで、大きく「⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業」「⼀般貸切旅客⾃動⾞運送事業」「⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業」「特定旅客⾃動⾞運送事業」の4につ分かれています。

①一般乗合旅客自動車運送事業 | 1、他人の需要に応じ 2、有償で 3、自動車を使用し 4、不特定多数の 旅客を運送する事業 | ・乗合バス ・路線バス ・⾼速バス ・定期観光バス など |

②一般貸切旅客自動車運送事業 | 1、他人の需要に応じ 2、有償で 3、自動車を使用し、 4、一個の契約で 5、乗車定員11人以上の 旅客を貸切で運送する事業 | ・貸切バス ・観光バス ・ロケバス ・冠婚葬祭等の送迎バス など |

③一般乗用旅客自動車運送事業 | 1、他人の需要に応じ 2、有償で 3、自動車を使用し 4、事業者と利用者が一個の契約で 5、乗車定員11人未満の 旅客を貸切で運送する事業 | ・タクシー ・ハイヤー ・都市型ハイヤー ・福祉限定タクシー |

④特定旅客自動車運送事業 | 1、他人の需要に応じ 2、有償で 3、自動車を使用し 4、特定の旅客の(契約者が一者のみ) 運送する事業 | ・介護施設送迎バス ・大学送迎バス など |

「一般乗用旅客自動車運送事業」とは

一般乗用旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業で、一個の契約により国土交通省令で定める乗用定員(11人未満)の自動車を貸し切って運送する事業のことです。つまりタクシーやハイヤー事業がこれにあたります。

営業をするためには「道路運送法第4条」に基づき国⼟交通⼤⾂の許可が必要になります。災害の場合その他緊急を要するとき等を除き、乗合旅客を輸送することはできません。なお、道路運送法に「ハイヤー」を定義する条⽂は存在しません。

「一般乗用旅客自動車運送事業」の種類

①法⼈タクシー・ | ・駅前や路上で予約なしで旅客が利用できる流しタクシー ・運送の引受けが営業所のみで行われる (タクシー業務適正化特別措置法2 条2 号) | |

②都市型ハイヤー | ・専属で常時運送を提供 ・運送契約が2時間以上の単位又は1日単位 ・最低10両以上の車両 | ①特定⼤型⾞(普通⾃動⾞で総排気量3,500CC 以上⼜は乗⾞定員7 名以上のもの) ②大型車(普通⾃動⾞で、総排気量2,000CC 以上かつ乗⾞定員6 名以下のもの) ③中型車(普通⾃動⾞で特定⼤型⾞及び⼤型⾞以外のもの・⼩型⾃動⾞で⻑さが4.6 メートル以上のもの) ※乗⾞定員はいずれ運転者を含む、⾞検証記載の⼈数 |

③福祉限定タクシー(介護タクシー) | ・患者等の輸送 ・要介護者等やその付添人だけ ※福祉限定タクシーは、それぞれの地方運輸局独自の規定で定められていますのでご確認ください 関東運輸局の場合(軽自動車可・最低車両1両から、法令試験免除など) | |

④個人タクシー | ・法人タクシーで一定期間以上の乗務経験で65歳未満の運転手 |

「都市型ハイヤー事業」の申請から運行開始まで

お気軽にお問い合わせください。03-5875-1291受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

ご相談予約フォーム