一般酒類小売業免許を飲食店内で取得する方法

先日、日頃よりお付き合いのある社労士の先生から、お客様をご紹介いただきました。

この夏に飲食店をオープン予定で、その店舗の一角にお酒を販売するエリアを設けたいとのご相談でした。

当事務所では、「一般酒類小売業免許」の申請手続きをサポートし、無事に許可をいただくことができました。

【酒類販売業免許とは?】

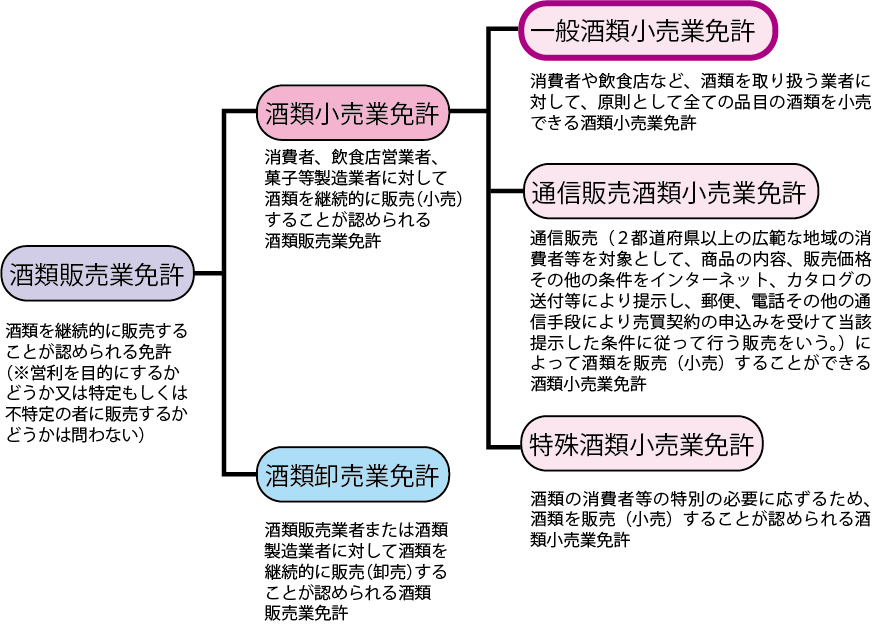

酒類を販売するには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から免許を受ける必要があります。

販売先や販売方法によって免許の種類が分かれており、今回のように消費者に対して店頭で販売する場合には「一般酒類小売業免許」が必要です。

【一般酒類小売業免許の取得要件】

免許を取得するためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。

一般酒類小売業免許取得の4つの要件

1. 人的要件(酒税法第10条第1号〜第8号関係)

→ 法律違反歴や税金の滞納、過去の免許取消歴がないことなど。

どんな人・会社が免許を取得できるかという条件です。たとえば、過去に酒類販売業免許を取り消されたことがある方や、税金を滞納して強制的に徴収されたことがある方、未成年にお酒を提供したり法律違反で罰金を受けたことがある方などは、一定期間、免許を取得することができません。

2. 場所的要件(酒税法10条9号関係)

→ 他の業者と営業が明確に分かれているか、独立した販売スペースかなどが確認されます。

具体的には以下の①②のような要件確認がされ、取締り上不適当と認められる場所に正当な理由なく販売場を設けようとしていないことです。

①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと

②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要

3. 経営基礎要件(酒税法10条10号関係)

→ 経営が健全であること、破産手続中でないことなど。

免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことです。

4. 受給調整要件(酒税法10条11号関係)

→ 需給のバランスや酒税保全の観点から不適当と判断されないこと。

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことです。

【飲食店内での酒類販売における注意点】

今回のケースでは、飲食店でお酒を提供しつつ持ち帰り用にも販売するため、特に「場所的要件」と「受給調整要件」についての確認と資料準備が重要となりました。

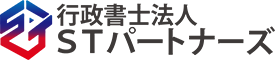

飲食提供用と販売用の酒類が混在しないよう、次のような区分が求められます。

- 店舗内での販売エリアの区分表示

- 酒販用と飲用の仕入・在庫・売上の帳簿管理の分離

- 専属の販売従業員の配置

- レジや決済手段の独立 など

実際の申請ではそれらを証明するために、区分分けした図面、仕入先からの請求書・納品伝票サンプル、レジのカタログ詳細などを提出しました。

図面には、販売エリアが飲食店と区分されて配置されていることに加え、酒類の保管場所についても区分が明確に分かるよう記載しました。

請求書管理ついては、お客様に仕入先ごとに別アカウントを登録いただき、その証明書類を提出しました。また、酒類の納品は飲食店用と販売用で分け、納品書も別々に管理していることを示すため、伝票サンプルを添付しました。

レジは1台のみ使用予定のため、複数店舗管理機能やカテゴリー分けの機能で、会計を別々に管理できることを証明しました。

【免許交付までの流れとサポート内容】

酒類販売業免許申請書の提出先は、販売場の所在地の所轄税務署です。事前に個別・具体的な相談がある場合には、当該所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官まで問い合わせをします。酒類指導官が設置されている税務署及び担当税務署については、 国税庁HP酒税やお酒の免許についての相談窓口|国税庁 で確認できます。

お客様のお店は、東京都北区にオープン予定なので、事前の相談は、豊島税務署の酒類指導官と行い、申請書の提出先は王子税務署となりました。

無事に許可が下りた後は、酒類指導官がいる税務署にて免許交付手続きがあります(税務署によって運用が異なり、郵送で免許通知書が届く場合もあります)。

免許受け取り時に必要なもの

- 登録免許税(3万円)

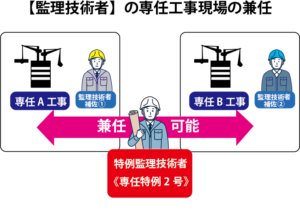

- 「酒類販売管理者選任届出書」

当日、税務署で用紙を入手して記入することも可能ですが、当事務所では事前に書類をご用意し、スムーズに手続きが進むようサポートしております。

今回のように、飲食店の一角でお酒を販売する場合、一般酒類小売業免許の取得が必要です。

場所の区分や帳簿管理など、通常の飲食店営業とは異なる注意点が多くあります。

当事務所では、初期の相談から申請書の作成、必要資料の整備、税務署との対応まで一貫してお手伝いしております。

お店がオープンされた暁には、ぜひ美味しいビールをいただきに伺いたいと思っております!酒類販売業免許の申請をご検討中の方は、どうぞお気軽にご相談、ご依頼ください。